1節:ユダの王、ヨシヤの子エホヤキムの第四年に、主からエレミヤに次のようなことばがあった。

・エホヤキム王の第4年のこと。

※この記録はBC605年からBC604年にかけての出来事です。

2節:「あなたは巻物を取り、わたしがあなたに語った日、すなわちヨシヤの時代から今日まで、わたしがイスラエルとユダとすべての国々について、あなたに語ったことばをみな、それに書き記せ。

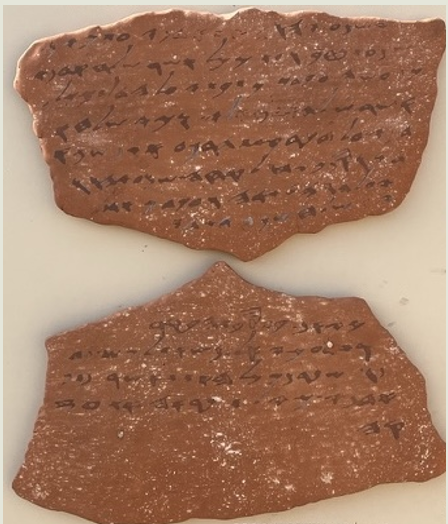

・神は、これまでの預言を巻物に記録するよう命じた。→巻物(ヘ)megillat sepher。

※一般の巻物(megillah)とは異なる巻物らしい。

・「ヨシヤ王~これまでの預言の記録」→期間は22~23年。エレミヤは47~52歳頃。

・内容→北イスラエルとユダと諸国の預言・・

※北イスラエルが含まれているのは、将来の預言が示されているからであろう。

3節:ユダの家は、わたしが彼らに下そうと思っているすべてのわざわいを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば、わたしも、彼らの咎と罪を赦すことができる。」

・巻物の目的・・ユダヤの民に、神の預言を思い出させるため。

※約22年間の預言を、記憶に頼らず思い出すとともに、言い訳の余地をなくすため。

・彼らを邪悪の道から神に回帰させ、罪を赦し、刑の執行を遅らせるため。

4節:それでエレミヤは、ネリヤの子バルクを呼んだ。バルクはエレミヤの口述にしたがって、彼に語られた主のことばを、ことごとく巻物に書き記した。

・ネリヤの子バルク・・32章で登場。筆記者、書記官。セラヤの兄弟(エレ51:59)。

・バルクは、エレミヤのことばを忠実に記録した。神のことばを記録したということ。

※預言者によって、書記官がいたり、いなかったり。パウロには筆記者がいた。

5節:エレミヤはバルクに命じた。「私は閉じ込められていて、主の宮に行けない。

6節:だから、あなたが行って、あなたが私の口述によって巻物に書き記した主のことばを、断食の日に主の宮で民の耳に読み聞かせよ。また、町々から来るユダ全体の耳にもそれを読み聞かせよ。

・エレミヤは自らこの巻物を皆の前で読み上げたいのだが・・

・「閉じ込められている」とあるが、神殿入場が禁止されていた。

※入場禁止の原因は、エレミヤが行う神殿での厳しい説教(7章、19:15~20:6)。

・そこで、エレミヤはバルクに読み上げの代行を命じる。

・「断食の日」と指定。エホヤキム王の第5の年。書き上げてから、約1年ほど後。

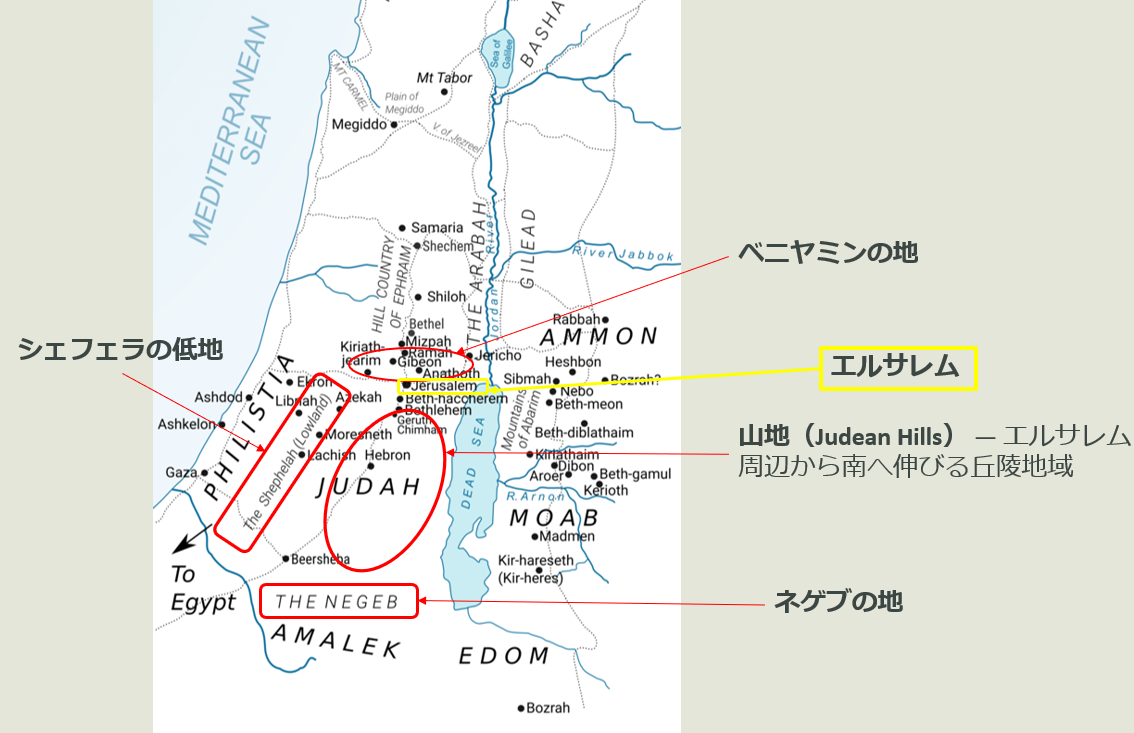

・エルサレムの民のみならず、ユダの民全体に知らせよ。断食の日には大勢が集結する。

7節:そうすれば、主の前で彼らの嘆願が受け入れられ、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。主がこの民に語られた怒りと憤りは大きいからだ。」

8節:そこでネリヤの子バルクは、すべて預言者エレミヤが命じたとおりに、主の宮で主のことばの書物を読んだ。

・エレミヤの期待→民の悔い改めと嘆願が、神に受け入れられること。

※民に対する悔い改めの機会であり、神の気付きの促しである。

・エレミヤがバルクに巻物の読み上げを託してから約1年後、バルクは実行。

9節:ユダの王、ヨシヤの子エホヤキムの第五年、第九の月、エルサレムのすべての民と、ユダの町々からエルサレムに来ているすべての民に、主の前での断食が布告された。

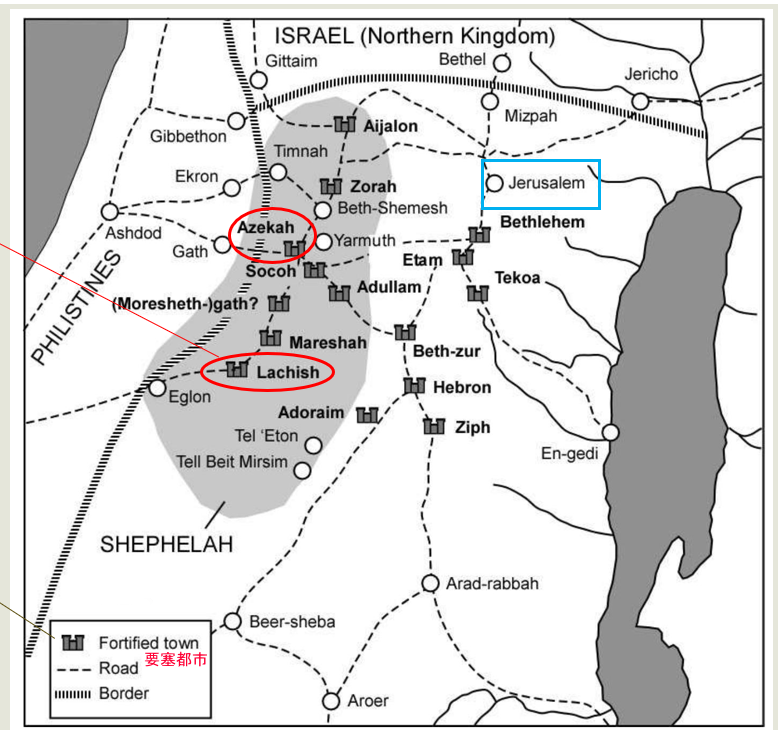

・エホヤキム王の第5年(BC604年)の断食の日。エルサレムとユダの人々に布告された。

※断食の目的:①BC605年の小規模捕囚を思い嘆くため。②BC604年にバビロンがペリシテと戦う状況にあって、次の戦いはユダへとの懸念があった。

※しかし、ここで重要なのは、全ユダが集結する日にこの預言集が読み上げられたことである。

10節:そのときバルクは、主の宮で民全体に聞こえるように、その書物からエレミヤのことばを読んだ。そこは、主の宮の、新しい門の入り口付近の上庭にあった、書記シャファンの子ゲマルヤの部屋であった。

・シャファンは、ヨシヤ王の忠実な祭司(Ⅱ列22:3) ・・

シャファンの子どもたちは、

①アヒカム→(孫)ゲダルヤ(39:14)

②エルアサ(29:3)

③ゲマルヤ→(孫)ミカヤ

シャファンと子と孫は、すべてエレミヤの友であり保護者だった。

・場所はゲマルヤの部屋→部屋の位置(上庭)が全体(中庭)を見下ろす位置。新しい門(エレ26:10)の入り口にあり。新しい門の詳細は不明。

11節:シャファンの子ゲマルヤの子ミカヤは、その書物にあるすべての主のことばを聞き、

12節:王宮にある書記の部屋に下ったが、見よ、そこには、すべての首長たちが座っていた。すなわち書記エリシャマ、シェマヤの子デラヤ、アクボルの子エルナタン、シャファンの子ゲマルヤ、ハナンヤの子ゼデキヤ、およびすべての首長たちである。

13節:ミカヤは、バルクがあの書物を民に読んで聞かせたときに聞いた、すべてのことばを彼らに告げた。

・「ミカヤ」・・ゲマルヤの子。

・彼が、王宮の書記官室で会議中の政府関係者に、巻物の内容を伝えに行く。

※その中に、エレミヤに友好的な人物がいた。

◎エリシャマ(書記官)・・イシュマエルの祖父。Ⅱ列25:25

◎アクボル(Ⅱ列22:12)の子エルナタン→エルナタンは預言者ウリヤの死を目撃。それを教訓としてエレミヤ保護へ。

・神とエレミヤに忠実な首長たちが集まっていた。

※「ハナンヤ」はエレ28章の預言者ハナンヤとは別人。ゼデキヤは当時の首長の一人。

・ミカヤは巻物の内容を全て彼らに告げた。

14節:すべての首長たちは、クシの子シェレムヤの子ネタンヤの子ユディをバルクのもとに遣わして言った。「あなたが民に読んで聞かせたあの巻物、あれを手に持って来なさい。」そこで、ネリヤの子バルクは、巻物を手に持って彼らのところに入って来た。

15節:彼らはバルクに言った。「さあ、座って、私たちにそれを読んで聞かせてくれ。」そこで、バルクは彼らに読んで聞かせた。

・彼らは、ミカヤの内容を確認すべく、ユディを遣わしてバルクを呼び寄せた。

・バルクはその巻物を所持して、首長たちの前に現れ、そして読んで聞かせた。

16節:そのすべてのことばを聞いたとき、彼らはみな互いに恐れおののき、バルクに言った。「私たちは、これらのことばをすべて、必ず王に告げなければならない。」

・明確な言葉が巻物から現れる。首長たちはその内容に恐れを覚えた。

・彼らはこの預言の重要性を認識し、王に伝えるべきと判断した。

17節:彼らはバルクに尋ねて言った。「さあ、あなたがこれらのことばをすべて、どのようにして書き留めたのか、私たちに教えてくれ。エレミヤが口述したことばを。」

18節:バルクは彼らに言った。「エレミヤがこれらのことばをすべて私に口述し、私は墨でこの書物に記しました。」

・彼らは、この巻物の預言がどのように作成されたかをバルクに再確認した。

・彼らは間違いなくエレミヤの預言、つまり神のことばと確信した。(バルクは忠実にエレミヤのことばを筆記した)

※書かれたことばの霊感が認められたということ。→Ⅱテモテ3:16

19節:すると首長たちはバルクに言った。「行って、あなたもエレミヤも身を隠しなさい。あなたがたがどこにいるか、だれにも知られないようにしなさい。」

・首長たちは、エレミヤとバルクに身を隠すよう警告する。

※エレ26:20~23で、預言者ウリヤが死んでいる。

首長たちはこの件から学習した。

①首長たちは、ウリヤをエジプトから連れ戻しはしたが、処刑することは承認していなかった。

②エホヤキム王の性質から、エレミヤとバルクの命を心配したことは当然である。

『真理を歩む知恵者』

・今我々は、聖書を自由に手に取れる状況にある。そこには神の預言が全て記されている。しかし、人は、36章の首長たちのような恐れ(畏敬)を持つどころか、聖書に接することすらないのではないか?

・世の中は、真理を知ろうとせず、富や地位の獲得に邁進している。「真理」とは本当の正しさであり、真理は創造主なる「神」であり、真理に則った生き方とは、神に従う生き方である。

・時代が変わってどんなに便利になっても、本当の正しさを知るには、神の導きに応答する心が必要である。真理は決して自分の力で生み出したりするようなものではない。

・我々信仰者は、真理を知る者ではなく真理を歩む実践者である。自らを被造物と理解し、創造の神が備えてくださる永遠のいのちを素直に受け取り、聖霊に従って力強く歩むのである。

「兄弟たちがやって来ては、あなたが真理に歩んでいることを証してくれるので、私は大いに喜んでいます。実際、あなたは真理のうちに歩んでいます。私にとって、自分の子どもたちが真理のうちに歩んでいることを聞くこと以上の大きな喜びはありません。」ヨハネ 第3 3~4節