エレミヤ書25章1節~14節

1節:ユダの王、ヨシヤの子エホヤキムの第四年、バビロンの王ネブカドネツァルの元年に、ユダの民全体についてエレミヤにあったみことば。

・エホヤキム王の第4年・・BC605~604年の頃

・バビロンの王ネブカドネツァルの元年・・BC605~BC562年(王位)、

出生はBC630年頃(この時は25歳くらい)

※第1回目の小捕囚(ダニエル)→70年間の捕囚の始まり(という説)

※エホヤキム王がエレミヤの最初の本を火に投げ入れた年。

・ユダの民全体についてのことばが、エレミヤに語られた。

2節:預言者エレミヤは、それをユダの民全体とエルサレムの全住民に語り、こう言った。

3節:「ユダの王、アモンの子ヨシヤの第十三年から今日まで、この二十三年間、私に主のことばがあり、私はあなたがたに絶えず、しきりに語りかけたのに、あなたがたは聞かなかった。

・エレミヤはユダとエルサレムの民全員に語ることを命じられた。

・先ずは、これまでのエレミヤの活動の言及。

・エレミヤは、ヨシヤ王の第13年(BC627年)から預言を開始。

※ここまで約23年間の預言活動。(BC627年~BC605、604年)

ここまで仕えた王たち:ヨシヤ王→エホアハズ王(3か月間)→エホヤキム王

※この節で(ヘ)sakam という語が使われている。早起きする、早く始めるの意味。

F博士によれば、神は早朝に預言を伝え、エレミヤはその日の 午前中の早い時間に、民に預言を伝えていたと解説しています。

・エレミヤは神のことばを懸命に民に伝えてきたが、彼らはまったく言うことを聞かなかった。

4節:また、主はあなたがたに、主のしもべである預言者たちを早くからたびたび遣わされたのに、あなたがたは聞かず、聞こうと耳を傾けもしなかった。

5節:主は言われた。『さあ、それぞれ悪の道から、あなたがたの悪い行いから立ち返り、主があなたがたと先祖たちに与えた土地に、いつまでも、とこしえに住め。

・過去に、エレミヤ以外の預言者たちも遣わしたが、イスラエルの民は拒絶した。

・神は言われた。・・もういい加減にして、神の言うことに耳を傾けよ!

※アブラハム契約の条項を踏まえて、神はイスラエルに復帰を促す。

・預言者たちからの神の声に聞き従うなら、約束の地に永遠に住める。

※信仰の民として神と共に歩むなら、祝福が与えられるということ。

・アブラハム契約は信仰、モーセ契約や土地の契約は神への従順を教える。

※土地の契約=無条件契約だが、占有権は神への従順による。

救いは、神の「恵み」に応答する「信仰」によって得られ、その「信仰」が、神に従う歩みへと向かう。これが信仰者の人生となる。皆で真の信仰者を目指しましょう!

6節:ほかの神々に従い、それに仕え、それを拝んではならない。あなたがたが手で造った物によって、わたしの怒りを引き起こしてはならない。そのようにすれば、わたしも、あなたがたにわざわいを下さない。

・神の民として、また神と契約した者として、決してしてはならないこと。

・偶像礼拝は絶対不可!人の手で造られたもので神を怒らせてはいけない。

※偶像礼拝、これがわざわいの主たる原因となる。

7節:しかし、あなたがたはわたしに聞き従わなかった──主のことば──。そして、あなたがたは手で造った物でわたしの怒りを引き起こし、身にわざわいを招いた。』

・しかし!民は神に逆らい、偶像で神を怒らせた。

※結果、彼らは神の裁きであるわざわいを受けることになる。

8節:それゆえ、万軍の主はこう言われる。『あなたがたがわたしのことばに聞き従わなかったから、

9節:見よ、わたしは北のすべての種族を呼び寄せる──主のことば──。わたしのしもべ、バビロンの王ネブカドネツァルを呼び寄せて、この国とその住民、その周りのすべての国々を攻めさせ、これを聖絶して、恐怖のもと、嘲りの的、永遠の廃墟とする。

・「神のことばに不従順であったから、」ということでその裁きが示される。

・北の種族の代表であるバビロンの王ネブカドネツァルを、神のしもべとして用いる。

※裁きの道具としてのしもべ。(同じしもべのキュロス王と、用い方が異なる)

※大きな軍事力を与えて、ユダとその周辺国を制圧し、廃墟化。・・聖絶される。

10節:わたしは彼らから楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、ひき臼の音と、ともしびの光を消し去る。

11節:この地はすべて廃墟となり荒れ果てて、これらの国々はバビロンの王に七十年仕える。

・地は荒廃し、日常生活を奪われ、ユダと周辺国は70年間バビロンに仕えることになる。

※70年間→光が失われる期間・・土地の安息の回復を得る期間

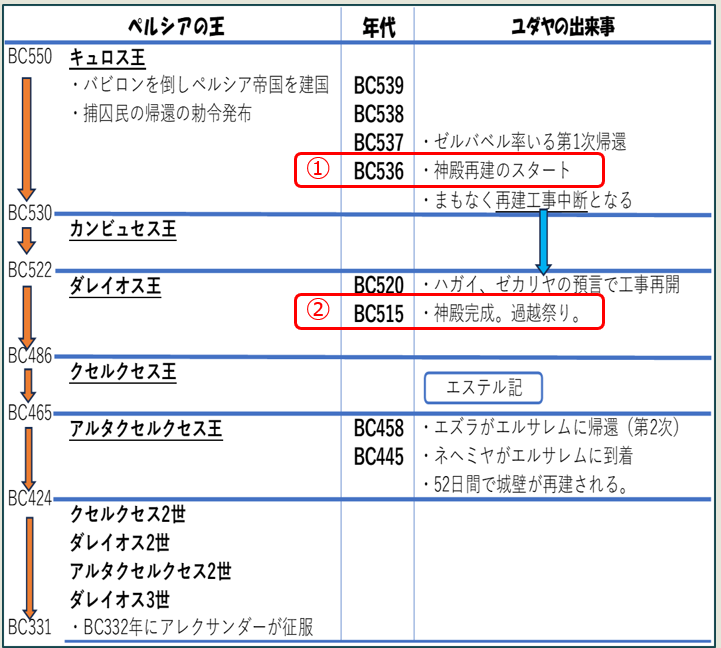

①BC605年~BC536年 第一回目の捕囚が起点

②BC586年~BC515年 第三回目の捕囚、神殿破壊が起点

①と②の説があるが、①を推したい。

※「70年間」についての聖書箇所・・Ⅱ歴36:20~21、エレ29:10、ダニ9:2、ゼカ1:12

12節:七十年の終わりに、わたしはバビロンの王とその民を──主のことば──またカルデア人の地を、彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。

・70年の捕囚期間の終わりに、神はバビロンとその民を裁くとされた。

※神はバビロンを、イスラエルの裁きの為に用いた。裁きの道具としてのしもべ。

※神の制限を超えて、越権行為をすればその為の裁きが下る。→ペルシアのバビロン征服で成就・・アブラハム契約(創12:3a)の記載の通り。

注)文章中にある「永遠に・・地とする」は、この当時は成就しない。

近未来の「型」「予表」と、遠未来の「実現」「成就」を示す預言。

13節:わたしは、この地の上にわたしが語ったすべてのことばを実現させる。それは、エレミヤが万国について預言したことで、この書に記されているすべての事柄である。

※エレミヤは異邦人諸国にも裁きの預言を発していた。

・バビロンのみならず、エレミヤが預言した異邦人諸国にも裁きが下ることが示された。

※荒れ果てた地とする異邦人諸国とは・・18~26節で示される。

※この異邦人諸国の裁きの詳細は、46章~51章で示される。

14節:多くの国々と大王たちは彼らを奴隷にして使い、わたしも彼らに、その行いに応じ、その手のわざに応じて報いる。』」

・バビロンをはじめとする諸国の裁き→彼らがしたように、自分たちが扱われる。

※18節以降で示される諸国とその王たちを指す。

※イスラエルの民を捕囚したように、自分たちが捕囚されることになる。

※アブラハム契約の通り・・呪うものを呪う、の成就。

『罪の刈り取りと訓練』

・バビロンは、イスラエルの裁きの器として用いられたが、越権行為により神に裁かれることになる。イスラエルは神の民でありながら、裁かれることになる。

・人は信仰により罪が赦されている。悔い改めて赦される特権はあるが、犯した罪(過去、現在)の種を蒔いたことにより、その刈り取りの責任は生じる。ダビデの「バテ・シェバ事件」など。

・人は、その刈り取りを通しても、神の義、聖、愛、忍耐の訓練を受けることになる。この訓練は神の子としての霊的成長の糧となり、性格の形成へと繋がるものである。

・今の自分は過去の罪の結果かもしれないが、確実に異なるのはこれからの未来である。希望を持ちつつ、辛くとも罪の刈り取りの訓練と向き合い、神の教えを実践する自分がここにいる。

「すべての訓練は、そのときは喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になると、これによって鍛えられた人々に、義という平安の実を結ばせます。」 ヘブル書12:11