エレミヤ書31章15節~30節

15節:主はこう言われる。「ラマで声が聞こえる。嘆きとむせび泣きが。ラケルが泣いている。その子らのゆえに。慰めを拒んでいる。その子らのゆえに。子らがもういないからだ。」

・「ラケル」・・ヤコブの妻(いとこ)。美しい女性。合計14年間働いて結婚。(創29章)

※子はヨセフとベニヤミン。(創46:19)

ラケルは、ベテルからエフラテに移動する際、難産でベニヤミンを出産し、命を落とす。エフラテはベツレヘムへの途上(近く)にある。その道に葬られた。(創35:16~20)

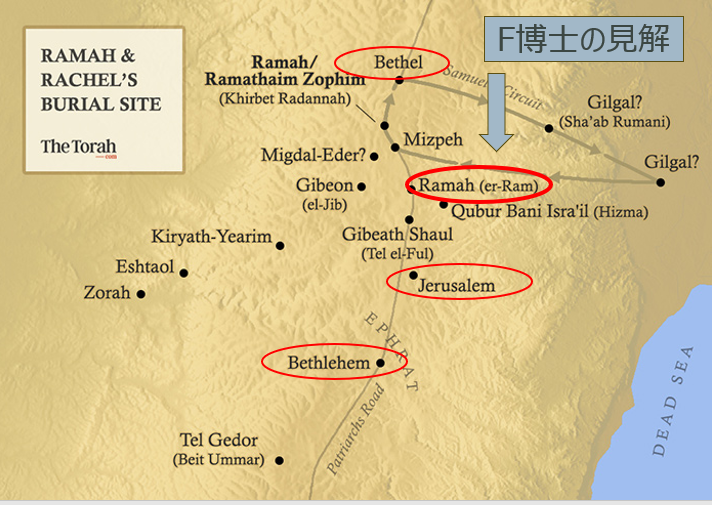

埋葬場所には2説ある。

①現在、ベツレヘムに「ラケルの墓」の遺跡がある。(南方説)

②「ラマ」の近くが、ラケルの墓の在所と考えられている。(北方説)←F博士の見解

・ラマ・・バビロンがユダヤ人捕囚民をここで集めて、移住させる者を選別した場所。

※若い男性は捕囚地に移住され、母親が二度と会えなくなる。

※息子のために泣いたのがラマの町。

・「ラケル」・・エレミヤ時代の悲しい母親を表す象徴的ことば。

※新約マタイ2:17~18。→ヘロデによって子供を殺される母親の悲しみ。

DKNJの悲惨な状態が示されている

16節:主はこう言われる。「あなたの泣く声、あなたの目の涙を止めよ。あなたの労苦には報いがあるからだ。──主のことば──彼らは敵の地から帰って来る。

・主は、泣くな悲しむなと命じられる。→その労苦に報いがあると言われる。

・別れた子らは帰還する。→神はイスラエル回復の実現を保証しておられる。

17節:あなたの将来には望みがある。──主のことば──あなたの子らは自分の土地に帰って来る。

・未来の新たな希望が示される。

・「将来」・・(ヘ)acharit・・後半の部分、終わり。預言的未来の表現をしている。

バビロンからの帰還ではなく、最終的な世界からの帰還を指している

18節:わたしは、エフライムが悲しみ嘆くのを確かに聞いた。『あなたが私を懲らしめて、私は、くびきに慣れない子牛のように懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば、帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。

・「嘆く」・・(ヘ)nud・・揺らぐ、さまよう、悲しみを示す、などの意味。

※神は民の悲しみを聞き、彼らが動揺するのを認めた、・・という意味。

※エフライムは悲しみ(後悔と感謝の念)を語る。

・くびきに慣れぬ子牛を訓練するように、神は私たちを懲らしめてくださった。

・彼らは正しく懲らしめられたことに気づき、帰還を嘆願し始める。

神の愛に気づき、完全に神に立ち返ったイスラエルの民が示されている

19節:私は立ち去った後で悔い、悟った後で、ももを打ちました。恥を見て、辱めさえ受けました。若いころの恥辱を私は負っているのです』と。

・「悔い」・・(ヘ)yada・・経験から生まれた知識を得る、の意味。

※腿を打つ→嘆きを表現する動作・・エゼキエル21:12参照。

※若い頃に犯した罪の恥を見て、屈辱を受け、悔いました。

罪を悟り、過去を大反省するエフライムの思いを神は聞かれた

20節:エフライムは、わたしの大切な子、喜びの子なのか。わたしは彼を責めるたびに、ますます彼のことを思い起こすようになる。それゆえ、わたしのはらわたは彼のためにわななき、わたしは彼をあわれまずにはいられない。──主のことば──

・エフライムの悲痛な告白に対する神の応答が示される。

・「大切な子、喜びの子なのか」→神は、エレ31:9、31:3ですでに示されている。

・「思い起こす」・・(ヘ)zakar・・思い出す、自分の利益の為に思い出す、の意味。

神はイスラエルの利益を常に考えて、真剣にイスラエルを思い、憐れんでいる

21節:あなたは自分のために標識を立てて道しるべを置き、あなたが歩んだ道の大路に心を留めよ。おとめイスラエルよ、帰れ。これらの、あなたの町に帰れ。

・神はイスラエルの民を悔い改めへと導く。

・「あなたが歩んだ大路」・・神の民として歩むべき道。

・その道を正しく歩むために、道路に標識や道しるべを、自分たちのために設置せよ。

・そして、おとめイスラエルに戻り、自分たちの土地に帰れと、神は勧める。

22節:背信の娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの地に、一つの新しいことを創造される。女の優しさが一人の勇士を包む。」

・「創造される」・・(ヘ)bara・・神だけが実行できる行動を指す。

※神が御業によって新しいことをなさる。

・「包む」・・(ヘ)savav・・方向を変える、囲む、包含、の意味。22節cは不明。

23節:イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。「わたしが彼らを元どおりにするとき、彼らは再び次のことばを、ユダの地とその町々で語る。『義の住まい、聖なる山よ、主があなたを祝福されるように。』

・神が民を回復させると、民は祝福に与ろうとして、このことばを語り始める。

※F博士・・恐らく、ダビデやソロモンの時代の時のような光景。

・「義の住まい」・・エルサレム、「聖なる山」・・シオンの山。両者の祝福を祈る。

24節:ユダとそのすべての町の者はそこに住み、農夫たちも、群れを連れて回る者たちも一緒に住む。

25節:わたしが疲れたたましいを潤し、すべてのしぼんだたましいを満ち足らせるからだ。」

・農夫(土着)と羊飼い(旅する者)が一緒に住む。

・充足感と完成感に満たされる。

※吉田案・・エルサレムにいた人々と離散していた人々たちが共存すること。

26節:ここで、私は目覚めて、見回した。私の眠りは心地よかった。

・30:1~31:25はエレミヤに夢の中で啓示された、楽しい内容であった。

※F博士によれば、エレミヤは残りの部分を、夢で見ることになる。

27節:「見よ、その時代が来る──主のことば──。そのとき、わたしはイスラエルの家とユダの家に、人の種と家畜の種を蒔く。

・「その時代が来る」・・未来の回復が語られる。

・「種まきの預言」→イスラエルの地にユダヤ人が再び満たされる。家畜も同様に。

※ホセア2:21~23・・ホセアの息子イズレエル→意味は①神は散らす、②神は種を蒔く

28節:かつてわたしが、引き抜き、打ち倒し、打ち壊し、滅ぼし、わざわいを下そうと彼らを見張っていたように、今度は、彼らを建て直し、また植えるために見張る──主のことば──。

・神による見張りの変化→「裁き」の見張りから、「回復と建て上げ」の見張りへ。

・神のイスラエルを見る見方が変化。以降は祝福の期間として見守る姿勢へと変化。

29節:その日には、彼らはもはや、『父が酸いぶどうを食べると、子どもの歯が浮く』とは言わない。

・エゼ18:1~4・・捕囚されて行った人々の間に不満があった証拠。

※モーセの律法(申5:9)の「父の咎が三代、四代目にまで及ぼし」には該当しない。

・この格言、つまり不平を言う者はなくなる。イスラエルの民の裁きは終わった。

30節:人はそれぞれ自分の咎のゆえに死ぬ。だれでも、酸いぶどうを食べる者は歯が浮くのだ。

・メシア的王国では、その格言は変わる。

・彼ら自身の罪のために死んでも、先祖の罪、イスラエル全体の罪では死なない時代。

※罪で死ぬことがあるなら、自分自身の罪によって死ぬという原則に変化する。

→自分自身の罪とは、心が頑なで、神に不従順な心の状態、姿勢を指す。

メシアなるキリストが王となる千年王国は、神に不従順な心が死に値する罪となる。

『人は必ず甦る』

・メシア的王国は、義であり、聖であり、愛の神が主権を発動する王国であり、その時の世界の価値観は完全に変わり、その国に招かれた者はその価値観に信頼して生きる。

・メシア的王国でも、神に不従順な人はその罪によって死ぬことになるが、私たちはその時すでに栄光の体であり、罪を犯すことはない。むしろ、模範になったり、罪を監視するようなものになる。

・携挙などの例外はあるが、基本的に肉体を有する者は死ぬ。しかし最終的に悪人であれ誰であれ必ず滅びない体に甦る。問題はその甦った体が神の領域に属するか否かである。

・神に属さない者は、滅びない体で永遠に苦しみを受ける。一方、神に属する者は幸いな永遠いのちを受けて生き続ける。すでに私たちはこの人生にあることを忘れてはいけない。

「あなたがたはイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、ことばに尽くせない、栄えに満ちた喜びに踊っています。あなたがたが、信仰の結果であるたましいの救いを得ているからです。」ペテロ

第一 1:8~9